こんにちは。

きこうカイロ施術院の治療トレーナー、高田祐希です。

今回は血糖値というものを絶対に理解しておいた方がいいのでまとめておこうと思います。

ちょうどこの記事を書いている時に

専門家によると「1日1kg以上3日間連続で太ることはない」というが実際どうなのか検証してみたテレビ番組がありました。結果を言うと3日連続で太ることはできませんでした。

私は「?」。普通の人はそうなんだ。私は体重増加し続けるタイプなのでどういうことなのか調べてみました。

糖質代謝異常

調べたのは糖質代謝異常についてです。

太りやすい

痩せていても油断できない

過剰なインスリンと

脂肪の質が悪い

そこで思い出したのが私は一人目の子がお腹に入ったときのことです。

食後血糖値検査で医師から

「あなたは子供のおやつの残りを食べちゃダメ」

と言われたことを思い出しました。

食後高血糖のタイプだったのでしょう。

うちの父は糖尿病⇒肝硬変⇒肝臓がん⇒がんの転移でなくなっています。

今さらながらに糖尿病の家系だったことを思い出しました。

その後検査をしていないのでどうなっているのかはわかりませんが、痩せて見えても実は脂肪量が多いというのも事実です。なんとなく体に起きる色々なことのつじつまが合ってきて、糖質を控えるようにしてきたのは正解だったんだなと納得しました。

今の体型を維持できているのは前回書いたこの食べ方によるものも大きいと思います。

もうベジファーストではない!オイルファースト、プロテインファーストが基本だということ。

それと

体重が落とせない人の相談を受けるたびに、色々人体実験しているせいでもあります。

糖質代謝が上手くいかない人には食事以外にも

運動が必須ということが挙げられます。

アルコールをやめているのも正解だったというわけです。

もう一つダイエットで実践していることがあります。

それは次回に書くことにします。大きな声では言いませんがおすすめです。

話を元に戻します。

食べ続けてもたいして太らないという人にとっても

長い間血糖値が乱高下するような状態が続くとやはり体重増加は免れません。血糖値の理解ひいては糖尿病を理解しておくのは生きる上で有利となりますよ。

血糖値とは?

血糖値という言葉は聞いたことがあると思います。この数値が正常であればいいんですよね。

じゃあそもそもの血糖値って何なのかをおさらいです。

血糖値とは

血糖値とは、血液中のブドウ糖(グルコース)の濃度のことです。

食事をすると、炭水化物が分解されてブドウ糖となり、小腸から吸収されて血液に入ります。

このブドウ糖の濃度が血糖値です。

だから血糖値が高いということは血が甘く、砂糖水のようにドロドロになってしまうのです。

毛細血管が多いところは詰まりやすくなるからそれは「眼」のところ、だから失明の危険があるわけです。

高血糖状態が続くと足の神経がダメージを受け

痛みを感じにくくなる

足の血管が狭くなる

足の血管が詰まって足先に十分な血液が届かなくなる

だから

傷の治りが遅れる

感染しやすくなる

その結果組織が死んでしまって壊疽する(組織が死んで腐敗、細菌感染を起こしたりする)・・・という流れになるのですが

これらは「糖尿病」という病気が悪化したときの症状です。

では糖尿病の初期の症状ははどんな様子から始まるのでしょうか。

年を重ねるごとに、食べるという楽しみ、お酒を飲むという楽しみをなくしたくなくて、何か心当たりがあっても知ろうとしない人がいます。

向き合うのが怖い。分かりますけどね。

それと誰かに話を聞いてもらったり、食事を用意してもらったり、一緒にやって欲しいんだろうなというのも感じます。

あーでもそれはなかなか難しいですよ。

だからこの時代、男でも女でも自分の口に入れるものは自分で用意でき、片付けられる人は身体そして脳ともに強いです。

自分で用意すると言ってもそれがインスタントラーメンではないってことも分かりますよね。

私のブログを読んでくださる人は大丈夫だと思います。

中医学で言う「腎」の衰えは恐れです。

だから若いうちから知っておいた方が断然有利。

若いうちにいろいろ体に悩みがある方が結果的には養生できます。

その人の性格にもよりますがね。

糖尿病の症状

糖尿病の種類

糖尿病は4種類あります。

とても多いのが「2型糖尿病」です。

そのほとんどが生活習慣から起こるものです。

糖尿病の大変さはなってから分かるもので、糖尿病になったらどうなるかを知っておくことをおすすめします。

尿の様子

血糖値が高いと体内の水分バランスが崩れるので腎臓が余分な糖を排出しようとして

・尿量が増えることがある。

尿中に糖やタンパク質が混ざることで、尿の粘度が高まり、

・尿が泡立ちやすくなる。

尿にブドウ糖が多く含まれるため、

・特有の甘い、または甘酸っぱい匂いがすることがある

多尿になるので

・尿の色は薄くなる。

全身の様子

血糖値が高いというのは全身に影響が出るわけで

自律神経にも悪影響が生じ、血管障害とともに男性だと

・勃起機能が低下

することも先に知っておいてほしいです。

・のどの渇き

・頻尿

・体重減少

・疲労感

・視力の低下

・手足のしびれ

・皮膚のかゆみ

・陰部のかゆみ

・膀胱炎や膣炎の繰り返し

など更年期障害と重なる場合もあるので注意が必要です。

女性も

・性交痛

・膣の乾燥などといった

・性障害

も起きるので血糖値が高いというのはあなどれないのです。

だから糖質を摂取して、

上がった血糖値を下げようとするために

すい臓からインスリンが出るわけなのです。

糖尿病はこのインスリンが十分に働かない病気です。

糖質と糖類の違いを知っておこう

・糖質=炭水化物から食物繊維を除いたもの(広い意味)

・糖類=糖質の中でも「単糖類」と「二糖類」だけ(狭い意味)

→ 糖類は血糖値を上げやすいものが多い

だから「糖質ゼロ」の方が「糖類ゼロ」より強力です。

「糖質」

├ 糖類(単糖類「ブドウ糖」「果糖」+二糖類「ショ糖」「乳糖」「麦芽糖」)←甘い・血糖値上がりやすい

├ 多糖類(でんぷんなど)

└ 糖アルコール・オリゴ糖(一部は消化されにくい)

いも類や根菜類は糖質が高めです。お腹が満足するのはこのせい。だから食べ過ぎには注意が必要です。

糖質対策で見落としている事

炭水化物と食物繊維と便秘問題

そうか。分かった。糖質をといり過ぎないようにしたらいいのね。

でもここでぶちあたるのが「便秘問題」です。

炭水化物=糖質+食物繊維 です。

ただ単に、主食で食べていたご飯やパンを減らしてしまうと摂取する食物繊維の量が減ってしまい、便秘になる人が多くなるのです。

便秘になると腸の状態が悪くなります。

だからせっかくダイエットしよう、炭水化物を減らそうと思っても断念してしまう人が多いのです。

私もそうなんです。

いかに便秘にならないようにするか!

これが体重を落とすときの「かなめ」となります。

自分の腸には何が足りないのか、何が合わないのかを知ることでかなりの変化が期待できるのです。

最近の研究では腸が「第二の脳」とも言われるほど腸がメンタルにも影響していることは知られています。

ストレスで便秘になることもあり(コロコロの便は水分不足だけではない)、食物繊維、それも水溶性と不溶性の両方をしっかり摂取したいわけです。年とともに自分の腸に合わない食品も出てきます。

何を食べたら便秘になり

何を食べたらガスが臭くなり

何を食べたらお腹が緩くなるのか

ひとによって違いますから

まず自分で何を食べたらどうなるか?に気付くことが大事です。

そのうえで何が足りないのか、何が多すぎるのかを知らないことにはね。

病院へ行っても結局聞かれることなので、先に自分で分かっているといいですね。

水溶性食物繊維・不溶性食物繊維の両方を摂取する

私のことで言うと、私は圧倒的に水溶性が足りませんでした。

意識して気を付けていないと「便秘」で、精神状態が悪くなります。

結構精神的にきついことがあってもお腹のものがスッキリ出てくれるとそれだけで気分が上がる。

だから私にとっては、「出ない・出にくい」は死活問題なのです。

小麦粉は便がべったりして出にくくなります。

ケーキ、パンが大好きで山のように作っていた私が小麦粉が合わない。

だからあることを考え試作を重ねできあがった。

米粉もいいのですが、パンが、ケーキが食べたいから。それはのちに公開していきますね。

もう一つの問題は

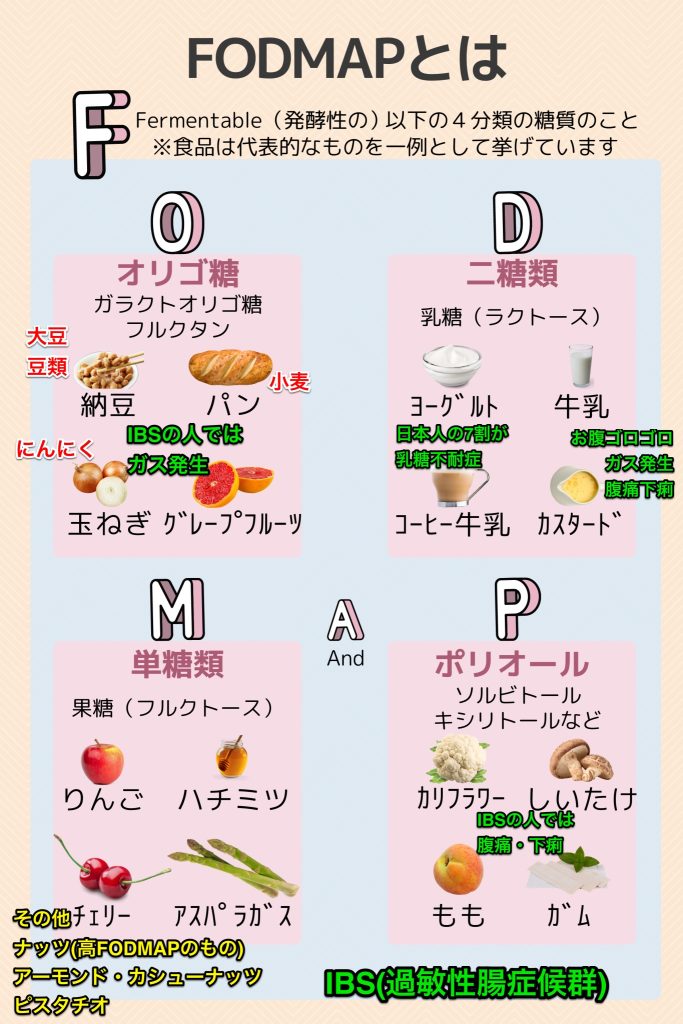

FODMAPを知って合わない糖質を知る

FODMAP(フォドマップ)とは、小腸で吸収されにくい特定の種類の糖質のことです。これらは、大腸で発酵しやすく、過敏性腸症候群(IBS)などの症状を引き起こす可能性があるため、食事療法で制限されることがあります。

この反応が多く出るようになったのです。

私はアレルギーではないのですが

豆製品、にんにく、グルテンが自分の腸に合わないことに気付きました。

このことがFODMAPで分かります。

私はオリゴ糖のグループのものを摂取するととにかくガスが臭くなります。

・異様なにおい

・便秘、人によっては下痢、粘る便

豆類、大豆製品、小麦粉、にんにくといったものです。

小さい頃からというのではなく、これは老化に伴ってですね。

皆さんはどうでしょう?

カシューナッツがだめだという人も多いですよ。

果糖に注意!健康に良さそうな野菜ジュース、グラノーラ、果物、甘いヨーグルト

野菜ジュースは手に取ったらラベルをみてください。飲みやすくするために加糖したり果物を混ぜたりしているものは注意が必要です。不要な糖質摂取につながります。

では果物はなぜ摂りすぎるとよくないのか。

果物の甘さは「果糖」です。

果糖は主に肝臓で代謝されるので、中性脂肪の合成を促進してしまうのです。

要するに果物を過剰摂取すると肝臓に脂肪が蓄積されやすくなるのです。

だから「脂肪肝」になりやすい。

同じ意味で

「果糖ブドウ糖液糖」というものを表示ラベルで見たことがあるかと思います。

ジュースや飲料、調味料、レトルト食品など安価に甘味をつけられるので企業がよく使っているものですが、

果物の果糖よりもさらに吸収が非常に早くなるので肝臓への負担が大きくなります。だから脂肪肝へ一直線。

旬の果物をよく食べる方、家族につられて食べる方はやせられない人が多いです。

フルーツは体にいいと摺りこまれているところがあります。お肌のために良いと思って食べているものが実はさらに肌を垂れさせているなんて知ったら。でもたいがい、分かっていても食べたいという欲に負けるのは血糖値が理由でしょう。

これはヨーグルトにおいても同じ。

毎朝「ヨーグルト+はちみつ+果物+グラノーラ」なんてのはおしゃれだけれど人によっては命取りです。中性脂肪が上がっていくのは当然だとも言えますが、テレビやマスコミSNSでもてはやされるからまずはよく考えましょう。

健康にいい部分もあるのですが、勝手な解釈でいると後で取り返しのつかない体になりますから。

果糖には要注意です。

糖質代謝異常の可能性がある私はとにかく「果糖」「果糖ブドウ糖液糖」は要注意なのです。

ホテルの朝食で喜んでフレッシュジュースを飲んだり、果物をたくさん食べたりするとなんだか調子が悪い、疲れるのはそういうわけだったのか・・・と改めて分かりました。知らないより断然いいですから。

がんの発症リスクをあげる食材は糖質

日本人の死因第1位のがん。(死因統計の形式によっては認知症、老衰も上位です)

特に多い部位は肺、大腸、胃、膵臓、肝臓など。

がんと食べ物に関する研究が進んだことによって分かってきたことですが

血糖値が高い状態が続くと、がんが進行する可能性が高いそうです。

糖質を控えるのはダイエットだけでなく、がんのリスクを下げるためにも大事だという事を忘れずに。

動脈硬化対策にも必須なのです。

高血糖は認知症を招き 糖尿病の人は10年老ける

がんだけではありません。

食後高血糖で起きる「血糖値スパイク」は認知症への引き金にもなります。

そして糖尿病になって高血糖が続くと体の内も外もダメージが蓄積し、老化が10年早くなるそうです。

だから老けて見える。

私の父は64歳でなくなりましたが、今の私の年です。64歳にしては老けていたのはやはり糖尿病だったからですね。

高血糖であふれた糖質がタンパク質と結びつき、体温で温められて生じるのはAGEs(最終糖化産物)。

これが溜まるとタンパク質の質は低下します。

肌を作るタンパク質(コラーゲン)が弾力を失う⇒シワ、黄ばんでシミ、毛髪のコシがなくなる

血管が硬くなって体の中の老化が進む

アフタヌーンビュッフェには行きたいけれど、やはり恐ろしくて行けない今日この頃です。

なぜなら炭水化物、糖質のオンパレードだから。

炭水化物が好きで、食べるとそのあと動けない。

自分自身のことをごろごろしてるのがただ単に好きな「ぐ~たら」だと思っていましたが、血糖値の上がりがひとより早く、下げるのも下手なので疲れやすいからごろごろしてるんだということがはっきり分かりました。中医学では「体は口から入るものでできている」と考えます。自分の体質を分かって食物を選びたいですね。

数値で判断する「病気」と診断されるまでではないにせよ、体質的には糖質に気をつけないといけないという事も確認できました。

これが「未病を治す」ということですね。

お読みいただきありがとうございました。参考にしていただければ嬉しいです。高田

ご予約はこちら

ご予約、お問い合わせはお電話、下記メールアドレスにて承っております。初来院される方は必ず初診を受けていただきます。

営業時間:10:00~19:00(受付は17:30まで)

定休日:火曜日